|

|

AU TEMPS OU LA SARDINE ABONDAIT

Il y avait beaucoup de marins qui venaient de Bretagne

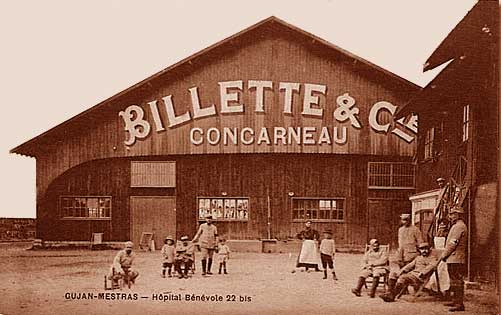

Il y avait à Arcachon au début du siècle dernier toute une industrie autour de la sardine dont bien sûr des conserveries. Il y avait aussi beaucoup de marins venant de Bretagne, employés par les armateurs à la grande pêche, qui envoyaient leurs chalutiers à Terre Neuve ou en Islande. Arcachon était vers les années 1910, le deuxième port de pêche de France après Boulogne et abritait de très puissantes société d'armement. Il n'est donc pas très étonnant de trouver ici à Gujan une filiale d'une société de Concarneau.

Voici ce qu'écrivent deux historiens du Bassin d'Arcachon, Françoise et François Cottin, sur la pêche à la sardine et l'apport des Bretons au début du 20è siècle : La sardine est un poisson grégaire qui se déplace par bancs, au cours de migrations saisonnières capricieuses, qui font alterner l'abondance et la pénurie. On la pêche à l'Océan en hiver, et dans le Bassin où elle pénètre au printemps, avant de repartir en automne.

Pendant des siècles, la pêche à la sardine est la grande affaire des marins de Gujan et de Mestras, qui utilisent des petites pinasses voiles - aviron, de 7 à 8 mètres avec deux hommes à bord, La sortie du Bassin se fait en groupe, sous le contrôle de 'prud'hommes . élus par les pêcheurs . Ils servent de juges -arbitres,.et surveillent l'état de la mer à partir de la dune du Pilote, au Cap Ferret,. Ils se concertent alors pour savoir si la passe est praticable, afin d'autoriser ou non, son franchissement. La flotille se disperse au signal donné, elle se regroupe à nouveau pour le retour dans le bassin. .

A l'arrivée sur les lieux de pêche, l'un des deux hommes d'équipage rame, tandis que l'autre déploie la sardinière (shardineira) grand filet droit à une seule nappe, soutenu par des flotteurs, qui tombe perpendiculairement dans l'eau. Il jette de temps en temps des poignées de rogue (oeufs de morue mélangés à du sable) les sardines sont voraces, elles se jettent sur l'appât , et se prennent la tête dans les mailles du filet qu'il suffit alors de remonter...

Au début du vingtième siècle, ce système traditionnel de pêche disparaît progressivement avec l'apparition des premières pinasses sardinières à moteur qui pêchent à l'aide de petits canots (plates ou doris de pêche) empilés à l'avant de la pinasse.Ils sont occupés chacun par un seul homme disposant d'un filet , d'un baril de rogue,. et de deux avirons...Progressivement, les pinasses construites pour ce type de pêche sont de plus en plus longues ( 12 mètres et plus) , et comportent les modifications liées à la présence d'un moteur ( talon de quille, safran articulé etc.).. Elles sont pontées, avec un intérieur creux pour empiler les plates, et contenir les grands filets, les barils de rogue et la réserve de carburant. Elles peuvent embarquer un équipage de 6 à 8 hommes.

Sur les lieux de pêche les sardiniers montent à bord de leur plate avec leur grand filet bleu vif, la sardinière, fabriquée à l'aide de fil de lin ou de coton très fin. Il a été trempé dans un liquide bleuâtre, à base de sulfate de fer, ce qui le rend très résistant, et presque invisible dans l'eau. . Pour pêcher le maximun de sardines il est indispensable d'obtenir une concordance entre la maille du filet, et la taille du poisson, Tout l'art du pêcheur consiste à choisir le filet le mieux adapté à la sardine du jour...! On passe ainsi progressivement à une organisation semi - industrielle de la pëche à la sardine, avec un apport massif de main d'oeuvre bretonne, employée dans les conserveries qui s'installent dans le pays.

Cette transformation coïncide avec les années fastes ou la sardine est très abondante dans le Bassin. Au début du vingtième siècle, on peut parler d'un véritable âge d'or de la sardine; il y en a partout, et les cartes postales nous montrent des pêches miraculeuses sur la plage d'Arcachon, devant le château Deganne Le retour des sardiniers et le débarquement du poisson devant la jetée d'Eyrac devient la grande distraction des touristes.

Les marchandes de poisson attendent elles aussi le retour des pêcheurs pour remplir leur panier, et aller crier dans les rues " les royans, les royans frais".. Dans le même temps, la sardine a complètement déserté les côtes bretonnes, et la région de Douarnenez et de Concarneau qui vit d'une économie axée uniquement sur l'exploitation de la sardine ( les hommes à la pêche, les femmes à l'usine) est durement touchée.

Chaque jour la liste des indigents s'allonge , et l'on voit resurgir les vieux fléaux ancestraux : misère et famine...Devant une situation que rien ne semble pouvoir faire évoluer, beaucoup de Bretons se décident à quitter leur pays.

Au chômage en Bretagne, les ouvrières de la Sardine ('on les appelle les "penn sardin", ou tête de sardine , à cause de la forme particulière de leur coiffe) viennent s'installer à Arcachon ( dans le quartier de l'Aiguillon) ou à Gujan- Mestras, où s'ouvrent une dizaine de conserveries qui fermeront à leur tour ( après la Seconde guerre Mondiale,) quand la sardine déménagera une nouvelle fois. Les hommes se font embaucher dans les ateliers et usines de la pointe de l'Aiguillon, ou à bord des chalutiers armés pour la grande pêche.

Entre les deux guerres, les Bretons seront si nombreux dans le quartier des marins, que la paroisse Saint Ferdinand organisera pour eux, un pardon breton, le jour de la Sainte Anne, le 26 juillet.. Beaucoup d'entre eux se sont installés définitivement, et ont fait souche dans le pays...

Pour en savoir plus ...

Un excellent site sur Arcachon et sa région

http://leonc.free.fr

|